-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

酒井抱一の出家

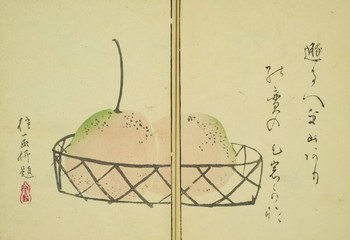

抱一画集『鶯邨画譜』所収「梨図」(「早稲田大学図書館」蔵)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/chi04/chi04_00954/chi04_00954.html

遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな (第七 椎の木かげ)

『屠龍之技』の「第七 椎の木かげ」に収載されている、この句の前に、「寛政九年丁巳十月十八日、本願寺文如上人御参向有しをりから、御弟子となり、頭剃こぼちて」との前書きがある。

抱一自撰句集『屠龍之技』「東京大学付属図書館蔵」(明治三十一年森鴎外「写本」)

http://rarebook.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ogai/data/E32_186/0017_m.html

この寛政九年(一七九七)、抱一、三十七歳時の「年譜」には、次のとおり記載されている。

【 九月九日、出家にあたり幕府に「病身に付」願い出。十月十六日、姫路藩より、千石五十人扶持を給することに決定する。抱一の付き人は、鈴木春草(藤兵衛)、福岡新三郎、村井又助。(御一代)

十月十八日、出家。西本願寺十六世文如上人の江戸下向に会して弟子となり、築地本願寺にて剃髪得度。法名「等覚院文詮暉真」。九条家の猶子となり準連枝、権大僧都に遇せられる。(御一代)酒井雅樂頭家の家臣から西本願寺築地別院に届けられる。(本願寺文書・関東下向記録類)

十一月三日より十二月十四日まで、挨拶のため上洛。< 抱一最後の上方行き >(御一代) 十一月十七日京都へ到着。俳友の其爪、古櫟、紫霓、雁々、晩器の五人が伴した。(句藻)

十二月三日、「不快に付」門跡に願い出て、京都を発つ。この間一度も西本願寺に参殿することはなかった。(御一代)

十二月十七日、江戸へ戻る。築地安楽寺に住むことになっていたか。(御一代・句藻)

年末、番場を退き払い、千束に転居。(句藻) 】

遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな

この句は、抱一の出家の時の句ということになる。抱一の俳諧日誌『軽挙観句藻』には、この時の抱一の和歌も記載されている。

いとふとてひとなとがめそ

うつせみの世にいとわれし

この身なりせば

この「いとふ」は「厭ふ」で、「世を厭ふ」の「出家する」の意であろう。「ひとなとがめそ」は、「人な咎めそ」で、「な…そ」は「してくれるな」の意で、「私のことを咎めないで欲しい」という意になろう。「うつせみの世」は、「空蝉の世(儚い世)と現世(浮き世)」とを掛けての用例であろう。次の「いとわれし」は、ここでは、「出家する」という意よりも、「厭われる・敬遠される」の意が前面に出て来よう。

この全体の歌意は、「出家することを、どうか、あれこれと咎めだてしないで欲しい。思えば、この夢幻のような現世(前半生)では、いろいろと、敬遠されることが多かったことよ」というようなことであろう。

この出家の際の歌意をもってすれば、前書きのある、次の抱一の出家の際の句の意は明瞭となって来る。

遯るべき山ありの實の天窓哉

この句の表(オモテ)の意は、「出家する僧門の天窓(てんそう・てんまど)には、その僧門の果実がたわわに実っています」というようなことであろう。

そして裏(ウラ)の意は、「僧門に出家するに際して、天窓(あたま)を、丸坊主にし、『ありの実』ならず『無し(梨)の実』のような風姿であるが、これも『実(み)=身』と心得て、その身を宿世に委ねて参りたい」ということになる。

抱一の、この出家に際しては、松平定信の寛政の改革、とりわけ、抱一の兄事していた亀田鵬斎らが弾劾される「異学の禁」に対する意見書などを幕府あて提出したなど、さまざまな流言がなされているが、その流言の確たるものは、不明のままというのが、その真相であろう。

ただ一つ、掲出の、抱一の俳句と和歌とに照らして、抱一の出家は、抱一自身が自ら望んで僧籍に身を投じたことではないことは、これは間違いないことであろう。

なお、「遯(のが)るべき山ありの実の天窓(あたま)かな」の、その「天窓(あたま)」の読みは、抱一の同時代の小林一茶(抱一より二歳年下)の、その文化十一年(一八一四)の、次の句などから明瞭である。

三日月に天窓(あたま)うつなよほととぎす

五十婿天窓(あたま)をかくす扇かな

片天窓(あたま)剃て乳を呑夕涼

PR -

窓辺の蕪村

「窓辺の蕪村(像)」(呉春=月渓筆・上記の書簡=蕪村の芭蕉の時雨忌などに関する書簡)=『蕪村全集五 書簡』所収「口絵・書簡三五一」

上記の「窓辺の蕪村(像)」の軸物は、上段が蕪村の書簡で、その書簡の下に、月渓(呉春)が「窓辺の宗匠頭巾の人物」を描いて、それを合作の軸物仕立てにしたものである。

この下段の月渓(呉春)の画の左下に、「なかばやぶれたれども夜半翁消そこ(消息=せうそこ)うたがひなし。むかしがほなるひとを写して真蹟の証とする 月渓 印 印 」と、月渓(呉春)の証文が記されている。

上段の蕪村の書簡(天明元年か二年十月十三日、無宛名)は、次のとおりである。

早速相達申度候(さっそくあひたっしまうしたくさうらふ)

昨十二日は、湖柳会主にて洛東ばせを(芭蕉)菴にてはいかい(俳諧)有之候。扨

もばせを庵山中の事故(ゆゑ)、百年も経(ふ)りたるごとく寂(さ)びまさり、殊勝な

る事に候。どふ(う)ぞ御上京、御らん(覧)可被成(なさるべく)候。

其日(そのひ)の句

窓の人のむかし(昔)がほ(顔)なる時雨哉

探題

初雪 納豆汁 びわ(は)の花

雪やけさ(今朝)小野の里人腰かけよ

納豆、びは(枇杷)はわすれ(忘れ)候

明日は真如堂丹楓(紅葉したカエデ)、佳棠、金篁など同携いたし候。又いかなる催(も

よほし)二(に)や、無覚束(おぼつかなく)候。金篁只今にて平九が一旦那と相見え

候。平九も甚(はなはだ)よろこび申(まうす)事に候。平九も毎々貴子をなつかしが

り申候。いとま(暇)もあらば、ちよと立帰りニ(に)御安否御尋(たづね)申度(ま

うしたく)候。しほらしき男にて。かしく かしく かしく

この蕪村書簡に出てくる「湖柳・佳棠・金篁・平九」は蕪村門あるいは蕪村と親しい俳人達である。また、この書簡の冒頭の「昨十二日は」の「十二日」は、芭蕉の命日の、「十月(陰暦)十二日」を指しており、この芭蕉の命日は、「芭蕉忌・時雨忌・翁忌・桃青忌」と呼ばれ、俳諧興行では神聖なる初冬の季題(季語)となっている。

この書簡は、蕪村の「窓の人のむかしがほなる時雨哉」を発句として、「はいかい(俳諧)有之候」と歌仙が巻かれたのであろう。この発句の「むかしがほ(昔顔)」は、当然のことながら、俳聖芭蕉その人の面影を宿しているということになる。

世にふるは苦しきものを槙の屋にやすくも過ぐる初時雨 二条院讃岐 『新古今・冬』

世にふるもさらに時雨のやどり哉 宗祇 連歌発句

世にふるもさらに宗祇のやどり哉 芭蕉 『虚栗』

この芭蕉の句は、天和三年(一六八三)、三十九歳の時のものである。この芭蕉の句には、宗祇の句の「時雨」が抜け落ちている。この談林俳諧の技法の「抜け」が、この句の俳諧化である。その換骨奪胎の知的操作の中に、新古今以来の「時雨の宿りの無常観」を詠出している。

旅人と我が名呼ばれん初時雨 芭蕉 『笈の小文』

貞享四年(一六八七)、芭蕉、四十四歳の句である。「笈の小文」の出立吟。時雨に濡れるとは詩的伝統の洗礼を受けることであり、そして、それは漂泊の詩人の系譜に自らを繋ぎとめる所作以外の何ものでもない。

初時雨猿も小蓑を欲しげなり 芭蕉 『猿蓑』

元禄二年(一六八九)、芭蕉、四十六歳の句。「蕉風の古今集」と称せられる、俳諧七部集の第五集『猿蓑』の巻頭の句である。この句を筆頭に、その『猿蓑』巻一の「冬」は十三句の蕉門の面々の句が続く。まさに、「猿蓑は新風の始め、時雨はこの集の眉目(美目)」なのである(『去来抄』)。

芭蕉の「時雨」の発句は、生涯に十八句と決して多いものでないが、その殆どが芭蕉のエポック的な句であり、それが故に、「時雨忌」は「芭蕉忌」の別称の位置を占めることになる。

楠の根を静(しづか)にぬらすしぐれ哉 蕪村 (明和五年・『蕪村句集』)

時雨(しぐる)るや蓑買(かふ)人のまことより 蕪村 (明和七年・『蕪村句集』)

時雨(しぐる)るや我も古人の夜に似たる 蕪村 (安永二年・『蕪村句集』)

老(おい)が恋わすれんとすればしぐれかな 蕪村 (安永三年・大魯宛て書簡)

半江(はんこう)の斜日片雲の時雨哉 蕪村 (天明二年・青似宛て書簡)

蕪村の「時雨」の句は、六十七句が『蕪村全集一 発句』に収載されている。そして、それらの句の多くは、芭蕉の句に由来するものと解して差し支えなかろう。

蕪村は、典型的な芭蕉崇拝者であり、安永三年(一七七四)八月に執筆した『芭蕉翁付合集』(序)で、「三日翁(芭蕉)の句を唱(とな)へざれば、口むばら(茨)を生ずべし」と、そのひたむきな芭蕉崇拝の念を記している。

この蕪村の芭蕉崇拝の念は、安永五年(一七七六)、蕪村、六十一歳の時に、洛東金福寺内に芭蕉庵の再興という形で結実して来る。

この冒頭の「「窓辺の蕪村(像)」(呉春=月渓筆・上記の書簡=蕪村の芭蕉の時雨忌などに関する書簡)ですると、上段の『蕪村の書簡』の「窓の人のむかし(昔)がほ(顔)なる時雨哉」の「昔顔」は芭蕉の面影なのだが、下段の月渓(呉春)が描く「窓の人」は、芭蕉を偲んでいる蕪村その人なのである。

そして、その「芭蕉を偲んでいる蕪村」は窓辺にあって、外を眺めている。その眺めているのは、「時雨」なのである。この「時雨」を、芭蕉の無季の句の「世にふるもさらに宗祇のやどり哉」の「抜け」(省略する・書かない・描かない)としているところに、「芭蕉→蕪村→月渓(呉春)」の、「漂泊の詩人」の系譜に連なる詩的伝統が息づいているのである。 -

Yahoo!ジオシティーズ・サービス終了

YYahoo!ジオシティーズ・サービスが終了する。それに伴って、移行作業などを進める必要がある。「ジオ忍び草」は、「ジオシティーズ忍び草」の略称で、「忍び草」は「忍者ブログ」の「shinobi」に移行することによる。

https://info-geocities.yahoo.co.jp/close/index.html

移行後の名称とアドレスは次のとおり

新夜半亭文庫

http://hibiro.komusou.jp/

リンク出来ないものや、ヤフー・ジオシティーズとリンクしているものもあり、上記の日程内に、時間をかけて整備していくことになる。

hhttps://info-geocities.yahoo.co.jp/close/index.htmlttps://info-geocities.yahoo.co.jp/close/index.htmloo!ジオシティーズ

サービス終了のお知らせhoo!ジオシティーズ

サービス終了のお知らせ - エーゲ海の夜明け

-

エーゲ海・年輪(part-ⅳ)

この二つの作品とも、パネル板に針を巡らし、そこに糸

を絵の具のように張っていく、「織り」と「染め」の作品と

いうよりも、「糸」そのものの「ハーモニィ」という、全くの、

新しいジャンルでの「創作」という範疇のものであろうか。

「年輪」は、これは、「partⅳ」で、これまでの「partⅰ」から

「partⅲ」までの、そのシリーズものという作品である。

そして、「エーゲ海の思い出」は、その「年輪」と同じ技法

で、何処まで、「エーゲ海」の「海」の雰囲気が出るかという

実験的な作品である。

この二つの作品は、個展開催の後でも、ひびろ工房に、

そのまま飾って置くこととした。

上記の映像の右の作品が「年輪part-ⅳ」で、左の白と青

のものが「エーゲ海」である。 - 糸の語らい

-

曼荼羅華

作品名「曼陀羅華」。京都の紅葉見に行ったときのことが背景

となっている。

寺の欄干、そして、陽の光の中の紅葉は絶妙であった。

具象と抽象という区分ですると、半具象という雰囲気か。

色のハーモニィでは、それなりに雰囲気は出ている。

-

樹神

この作品は大作で、普通のギャラリーでは飾れない。宇都宮にも巡回展で来て、

吹き抜けの空間にはマッチした。

今度の個展では、縦の陳列ではなく、天井の下の横の空間を利用して立体的

に陳列をすることにした。

これも思い出深い作品の一つである。

http://www.h4.dion.ne.jp/~koufukai/works-page-folder/works095-kougei.html -

生命

「生命」という作品。搬入に前後して東日本大震災があった(三月十一日)。

思い出深い作品である。この作品の受賞が個展開催の一つの動機となった。

次の写真は、「第97回 光風会展 「絵画・工芸」光風会

(平成23年6/30~7/4 金沢展石川県立美術館)のもの

http://www.iai-artgallery.com/haruten/kofukai/97-kofukai/index.htm -

流紋幻想

個展関係の作品ではなく、地元開催の工芸部門でトップに入賞した作品。題は「流紋幻想」。

これが陳列されたとき、今は亡くなった知人などが来てくれて、激励などをしてくれた。

時の流れを痛感する。

(追記)

- 前のページ

- Home

- 次のページ

プロフィール

HN:

No Name Ninja

性別:

非公開